내 몸이 내 맘대로 움직여지지 않는 현실 앞에서 누구나 절망한다.

더 문제는 그 이후.

누군가의 도움이 필요하지만 사랑과 진정성이 담기지 않은 의무적 행위는 더 힘겹게 한다.

비단 이 책의 내용만을 의미하는 것은 아니다.

우리 삶이 어느 부분에서든 경험되는 다양한 일들 가운데서도 내 의지와 관계없이 벌어지는 일들과 이후의 일들.

----------------------------

"먹어, 이 망할 자식아."

요양사가 짜증을 낸다.

잿빛이 도는 미음이 담긴 눈앞의 숟가락을 쳐다본다. 나는 스물 한 살. 여전히 유령소년이다.

"먹어!"

입을 벌리자 혀를 델 듯이 뜨거운 음식이 밀려들어온다. 상한 음식 맛이 입안을 채운다. 목구멍으로 욕지기가 치밀어 오른다. 나는 억지로 삼킨다.

"또 한 숟가락."

나는 복종하듯 입을 벌린다. 매 위가 주어지는 음식을 받아들이게 하려면 뭔가 다른 생각을 떠올려야 한다. 실내를 둘러본다. 이곳의 아이들을 바라보는 사이 어울리지 않게 감미로운 바이올린 선율이 배경음악으로 흐른다. 어떤 아이들은 울고 있고, 어떤 아이들은 소리를 내지 않는다. 음식을 삼키는데 목구멍이 따갑다.

"빨리 먹어, 이 쓰레기 같은 자식아. 네가 서두르지 않으면 우린 몇 시간이나 더 여기 있어야 한다고."

그녀가 또 한 숟가락을 입안으로 밀어 넣자 금속 숟가락이 부딪힌다. 배가 고파질 때까지 날 좀 내버려두면 좋으련만, 그럴 리 없다는 사실을 안다.

"빨리 먹어!"

그녀가 내 머리카락을 잡아당기고는-느닷없이 연달아 두 번 잡아당기는 통에 눈에서 눈물이 난다-다시 내 입에다 숟가락을 밀어 넣는다. 입술을 다물고 그걸 삼키는데 심장이 방망이질 친다. 목구멍에서 메슥거림이 올라온다. 하지만 참아야 한다. 나는 숨을 깊이 들이마신다.

"서둘러, 멍청아. 오늘 저녁은 도대체 왜 이러는 거냐?"

그녀가 다시 눈앞에 숟가락을 들이대자 역겨운 냄새가 밀려온다. 이미 참아내기엔 늦어버렸다. 구토가 올라오는 느낌이 든다. 아무리 필사적으로 멈춰보려고 해도 이제 어쩔 수 없다.

내가 온몸에, 그리고 앞에 놓인 접시에 구토를 하자 여자가 소리를 지른다.

"이 더러운 자식아!"

그녀가 내 얼굴을 때린다. 너무 가까이 있어서 그녀의 뜨거운 입김이 볼에 느껴진다.

그녀가 소리친다.

"네가 영리한 줄 알아?"

"그렇게 토해대면 안 먹을 수 있을 것 같지?"

그녀가 접시에 다시 숟가락을 밀어넣는다. 토사물을 피해서 숟가락에 다시 미음을 채우더니 내 입에 숟가락을 갖다 댄다.

"먹어!"

나는 입을 벌린다. 선택의 여지가 없다. 내 몸이 방금 거부한 음식을 애써 삼킨다. 좀 전과 같은 같은 일이 다시 일어나서 상황이 더 나빠지지 않기를 바랄 뿐이다. 이 여자는 전에도 그랬기 때문에 충분히 또 그럴 수 있다. 나는 울면 안 된다는걸 배웠다. 울면 그녀를 더 화나게 할 뿐이다. 숟가락이 입안으로 쑤시고 들어올 때, 왁자한 웃음소리가 들려온다. 나는 또다시 안에서 치밀어 오르는 구역질과 싸운다. 여자는 의기양양해서 웃음 짓는다.

이것이 바로 교외에 있는 돌봄시설을 내가 그토록 싫어했던 이유다. 거기서는 한 사람이 나를 괴롭히면 나머지는 웃어댔다. 어떤 날에는 별 이유없이 꼬집거나 때렸다. 또 어떤 날에는 뙤약볕 아래 방치되거나, 목욕을 한 후 옷을 입혀줄 때까지 얼어가는 몸으로 벌벌 떨어야 했다.

나는 무자비한 폭력성이 웅크리고 있는 그녀 자신이 두렵지는 않을까 생각하기도 했다. 관장약을 항문에 거칠게 쑤셔 넣는 바람에 피를 흘리자, 그녀는 나를 욕조에 집어넣었다. 나는 선홍색으로 변하는 물을 지켜보았다. 나를 욕조에서 꺼낸 그녀는 더러워진 물에 칫솔을 담근 다음 이를 닦아줬다. 이어 그녀가 나를 변기에 앉혔을 때 나는 내 밑에서 다시 빨갛게 변하는 물을 보았다. 나는 이제 죽게 되었으니 신께 감사하며, 상처 입어 피흘리는 항문 덕에 저세상으로 가게 되었다는 아이러니에 웃음 지었다.

나를 만질 때 움찔하면 그녀는 내 폐에서 바람이 빠져나갈 정도로 세게 때렸다. 피부가 검붉게 변할 때까지 대변을 깔고 앉아 있게 해서 내가 울면, 뒤통수를 힘껏 후려쳤다.

날마다 어서 하루가 지나 집으로 갈 시간이 되기만을 기다리며 일분일초를 세었다. 보통은 돌봄시설에서 딱 며칠만 지냈지만 어떤 때는 6주나 머물기도 했다. 나는 전화벨이 울릴 때마다 겁에 질렸다. 엄마, 아빠가 교통사고로 죽었다는 전화면 어쩌지? 누구도 나를 기억하지 않을 이곳에서 평생을 죄수처럼 지내야 하는 게 아닐까? 그런 공포는 내 안에서 날마다 커져만 갔다. 마침내 엄마와 아빠가 나를 데리러 오면, 그동안 잘 지냈다고 부모님께 전하는 거짓말을 듣고 있을 수밖에 없었다.

집으로 왔어도 나는 언제 또 그곳으로 보내질지 몰라 쉽게 두려움을 떨쳐버릴 수 없었다. 그곳에 자주 가진 않았다. 1년에 한두 번쯤이었을까. 하지만 차에 태워져 도시를 떠날 때마다, 나는 우리가 어디로 가고 있는지 알게 되자마자 울음을 터뜨렸다. 차가 철로를 지나면 시설이 가까워졌음을 알았고, 철로를 따라 흐르는 더러운 개천을 지나갈 때면 심장이 뛰고 목구멍이 조여왔다. 나는 소리 지르고 싶은 마음이 간절했다. 정말 온 몸이 갈기갈기 찢어져라 소리를 지른다면 부모님이 이런 마음을 알아챌 수 있을지 알고 싶었다.

나는 무엇보다 누구든 나를 좀 바라봐주길 바랐다. 나를 본다면 내 얼굴에 무엇이 쓰여 있는지 분명 볼 수 있지 않았을까? 거기엔 공포가 쓰여 있었다. 나는 내가 어디에 있는지 알고 있었다. 어디로 가는지도 알고 있었다. 나에게도 감정이 있었다. 나는 그저 유령 소년이 아니었다. 하지만 아무도 나를 바라봐주지 않았다.

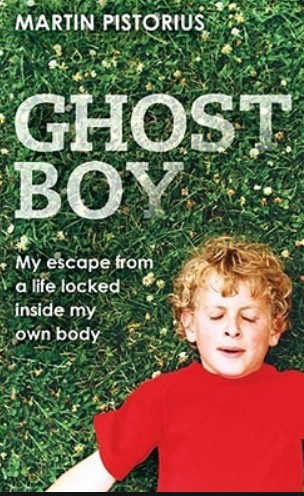

<엄마는 내가 죽었으면 좋겠다고 말했다> 마틴 피스토리우스, 푸른숲. 2017. 213-217.

'책과 세상이야기' 카테고리의 다른 글

| 1969년 이후의 세계적 변화 (0) | 2020.11.25 |

|---|---|

| 1억 톤의 고기와 3억 톤의 분뇨 - 나는 풍요로웠고 지구는 달라졌다 (0) | 2020.11.23 |

| 우리가 사랑한 비린내 - 고등어는 죄가 없다 (2) | 2020.11.17 |

| 숫자로 살펴보는 플라스틱 실태 (0) | 2020.11.13 |

| 박정희가 비밀 광복군이었다고? (0) | 2020.11.13 |

댓글